用歌曲代代传唱英雄(抗战文艺作品巡礼)

来源:人民日报

2025-07-18 09:00

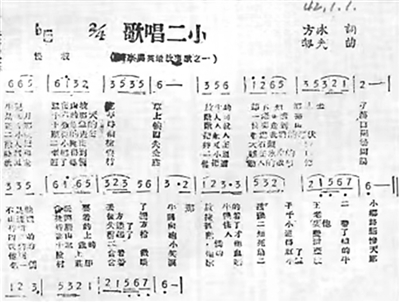

歌曲刊登在《晋察冀日报》上。河北省平山县委宣传部供图

“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知哪儿去了,不是他贪玩耍丢了牛,那放牛的孩子王二小……”

每当熟悉的旋律响起,我总是格外想念父亲。难忘10年前,北京首都体育馆,《歌唱二小放牛郎》早期演唱者之一、93岁的女高音歌唱家孟于缓步走上舞台、动情演绎的场景。《歌唱二小放牛郎》被一代代人传唱,一首童谣背后,是一群少年英雄在民族危亡之际英勇献身的壮烈。

1941年,晋察冀抗日根据地的反“扫荡”异常残酷。我的父亲李劫夫和西北战地服务团的同志们被分到各县,和群众一起开展游击运动,谁也不知能否再见。那时,父亲背着铺盖卷和各种制作乐器的工具,跟着部队行进,各处采风。肚子饿了,他就喝凉水,咽下硬得快啃不动的饽饽;棉袄破了,便用根绳子系上接着穿。

白天,他和战友们行军;晚上,他为群众演出。群众怎么唱,他们的琴就怎么配合。父亲会记下唱的内容,遇到好听的歌,便配上关于抗战的新词,唱给群众听。

反“扫荡”结束后,父亲回到原来的驻地——河北省平山与灵寿两县交界处的两界峰村。他与战友们生死与共,见证了太多可歌可泣的人和事。广袤的土地和英勇的人民,给了他创作灵感。

一天,父亲与诗人方冰坐在房东家已被烧破的台阶上,聊起见闻,感慨不已。父亲提议,“我们写点叙事歌曲不好吗?歌颂那些在敌人面前不屈的英雄们,使他们的事迹得以流传,教育后来的人!”

话音刚落,方冰提笔就写!他将自己听到、看到、使他不止一次流过泪的抗敌事迹,集中在他熟悉的那些扛着红缨枪站岗放哨、放牛、拦羊、同敌人机智搏斗的孩子身上,按叙事诗的格式写。不一会儿,就写出了《歌唱二小放牛郎》等两首歌词。

“好!抒情又悲壮!我马上谱曲。”父亲接过歌词,盘着腿,边用手打节奏,边哼着、记着,很快把曲子谱好了。抗战时期,物资匮乏,哪儿有钢笔墨水?他们找来医院的红药水,再用高粱秆插上笔尖,写出的歌词、歌谱都是红色的。

父亲先将曲子唱给方冰听,方冰觉得流畅优美,有感情。父亲又将曲子唱给西北战地服务团美术组和音乐组的人,征求意见,还到战士和老乡中教唱,听他们的反馈。

印发歌片、口口相传,《歌唱二小放牛郎》在西北战地服务团中传开了。1942年元旦,《晋察冀日报》副刊刊登了这首歌曲。作品一经发表,很快在各个抗日根据地传唱开来。

在西北战地服务团,第一个唱这首歌的是顾品祥。顾品祥的演唱,是父亲一句句教出来的。父亲一直强调,要根据歌词的内容来确定演唱的轻重、强弱、快慢:唱“正在那十分危急的时候,敌人就快要走到山口”时,要唱得稍快些,表现紧张的情绪;唱到“他的脸上含着微笑”时,要唱得轻些、更亲切些;唱到“他的血染红了蓝的天”时,要强劲有力,表现出对英雄的赞美和对侵略者的仇恨……父亲还用农村的葫芦瓢,模仿曼陀铃,做了“瓢琴”,让她自弹自唱。

就这样,顾品祥带着这“土乐器”,走到哪儿,把“王二小”唱到哪儿,一直唱到抗战胜利!新中国成立后,《歌唱二小放牛郎》被编入小学教材,还被写成小说,拍成电影、电视剧,制作成连环画、动漫。2015年8月,原国家新闻出版广电总局公布了“我最喜爱的十大抗战歌曲”网络投票结果,《歌唱二小放牛郎》是入选的10首歌曲之一。

时至今日,很多人仍在探究,抗日小英雄“王二小”到底是哪里人?其实,歌中的“王二小”是抗战时期无数少年英雄的集合,是生活真实基础上的一个艺术典型。千千万万个“王二小”的觉醒和抗争,在民族危亡之际筑起我们新的长城!抗战时期,晋察冀根据地到处都活跃着儿童团员的身影,他们牺牲时只有十几岁,那些还没来得及绽放的生命,为今天的孩子们换来没有战火的生活……

在我看来,这首歌之所以得到广泛流传,还得益于歌的隽永——旋律典雅,而唱出的故事是通俗的,歌的气质是朴实的。歌曲讲的是小英雄牺牲的故事,但并不是在用“刺刀”唱,而是在用真情唱、用人性的美唱。

父亲和方冰的创作从未离开生活、离开人民。人民是艺术的最后鉴定人。方冰的《战斗的乡村》《柴堡》,描写的都是抗日军民可歌可泣的事迹。他在一部诗集后记中写道,“我写的都是大白话,是当年写在墙头、印在彩纸上的,是从人民日常生活中提炼的‘诗句’”,这样“才能被广大人民百姓所理解”。

而我的父亲,一来到生活中,他就特高兴!记得我曾和父亲一起下部队演出,赶上午饭时间,刚吃几口,父亲得知部队已集合,便立即走出食堂。我们与部队集合地之间,是一截悬崖般的陡坡,部队领导让我们坐车绕山路下去。父亲却说:“咱们从这儿下去!”天哪!那长满仙人掌的陡坡,让我迟疑。我刚走到半山腰,父亲那笨拙的大块头却迅猛灵巧,早已站在部队操场和战士们说笑唱歌了!

从记事起,我就知道父亲身体不好,但面临困难,他从不含糊。1966年河北邢台地震,父亲这个从战争年代走过来的老兵,立即向组织申请,要求到灾区去。那些天,他住在用席子临时搭起的窝棚,席地而坐;看着浑浊得不见碗底的水,端起就喝;没写作条件,左腿架右腿上,横着的小腿当书桌,写出20多首歌。

这,就是他们那代艺术家的本色——穿大棉袄、用大萝卜煮的菜养育出的革命人,时刻想着人民要唱、爱唱什么歌的创作者。当年,他们那样迫切地希望用歌曲代代传唱英雄的事迹,现在,他们的心愿已经实现了!

李丹丹(作者为曲作者李劫夫之女,人民日报记者王瑨采访整理)

点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

点击右上角 QQ

QQ

点击浏览器下方“ ”分享QQ好友Safari浏览器请点击“

”分享QQ好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

让“赛场喝彩声”化作“消费新动能”